Bildnachweis: stock.adobe.com – sikov.

Noch bevor klar wurde, dass die 20. Wahlperiode des Deutschen Bundestags ein vorzeitiges Ende nehmen würde, fand ein Antrag der Fraktion der CDU/CSU zur Reform des aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts keine Mehrheit im Parlament. Die Stellungnahmen aus Praxis und Wissenschaft wecken dennoch die Hoffnung, dass in der neuen Legislaturperiode eine Reform gelingen wird.

Wenngleich der Deutsche Bundestag im Herbst 2024 einen Antrag der Fraktion CDU/CSU „Für Rechtssicherheit und eine lebendige Hauptversammlung – Reformbedarf im Beschlussmängelrecht – BT-Drs. 20/9734“ mit den Stimmen der Ampelkoalition ablehnte, so verdeutlichten die Stellungnahmen aus Praxis und juristischer Wissenschaft im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags doch einmal mehr, dass das geltende aktienrechtliche Beschlussmängelrecht einer grundlegenden Reform bedarf.

Hemmschuh einer lebendigen HV

Das derzeitige aktienrechtliche Beschlussmängelrecht birgt trotz der in der Vergangenheit punktuell erfolgten Reformen ein Missbrauchs und Schädigungspotenzial, da jeder Aktionär – unabhängig von der Beteiligungshöhe – durch die Anfechtungsklage mit der drohenden Rechtsfolge der rückwirkenden Nichtigkeit des Beschlusses Rechtsunsicherheit und Verzögerungen schaffen kann. Der hierdurch auf die Gesellschaft wirkende Einigungsdruck kann ausgenutzt werden, um Vermögensvorteile zu erzielen oder anderweitige Ziele zu erreichen. Dies kann im Wettbewerb der Gesellschaftsrechtsordnungen der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland nur abträglich sein.

Das bestehende Risiko der Anfechtung mit der starren Rechtsfolge der Nichtigkeit

(§ 241 Abs. 5 AktG) beeinträchtigt zudem die Vorbereitung und Durchführung von Hauptversammlungen und erweist sich als Hindernis für einen offenen und lebhaften Austausch zwischen Vorstand und Aktionären. Wenn bereits aufgrund kleinerer Fehler oder Informationsmängel eine Nichtigkeit infolge einer Anfechtung droht, beschränken sich Verwaltungen bei der Informationsverteilung auf das gesetzlich gebotene Minimum.

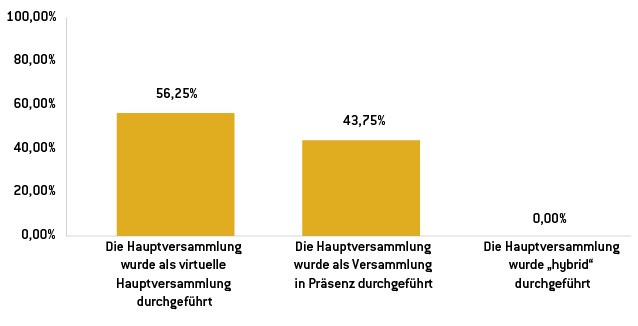

Nicht zuletzt tragen auch Anfechtungsrisiken zur mangelnden Attraktivität hybrider Hauptversammlungen aus Emittentensicht bei. So hat keines der im Rahmen der Studie „Hauptversammlung 2024“ der Kanzlei Taylor Wessing befragten DAX-, MDAX- und SDAX-Unternehmen sowie der weiteren 90 nach Marktkapitalisierung zum 30. Juni 2024 größten börsennotierten Unternehmen des Prime Standard, die in Deutschland eine Hauptversammlung abhalten (insgesamt 250 Unternehmen), angegeben, die Hauptversammlung 2024 „hybrid“ durchzuführen. Dabei gaben 31,25% der Unternehmen an, dass auch die Prozess- und Rechtssicherheit ein Kriterium für die Wahl des Formats war (Mehrfachnennungen waren möglich).

Ziele einer Reform

Eine umfassende Reform des aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts sollte daher darauf abzielen, mehr Rechtssicherheit für die Annahme von Beschlüssen in der Hauptversammlung zu schaffen, die Möglichkeiten für Missbrauch zu minimieren und einen angemessenen Rahmen zu schaffen, der eine lebhafte Diskussion zwischen Aktionären und Management in der Hauptversammlung ermöglicht.

Beschränkung der Anfechtungsbefugnis

Im Rahmen eines neuen Beschlussmängelrechts sollte insbesondere erwogen werden, die Anfechtungsbefugnis an ein Mindestquorum zu knüpfen. Auch wenn dies rechtspolitisch umstritten sein mag, bietet ein Mindestquorum einen wirksamen Schutz vor missbräuchlichen Beschlussanfechtungen.

Sofern ein Mindestquorum der Höhe nach so bemessen ist, dass es lediglich Bagatellbeteiligungen ausschließt, und nicht derart, dass ein schutzwürdiger Klageanreiz von Minderheitsgesellschaftern unterdrückt würde, beeinträchtigt es zudem keine schutzwürdigen Interessen.

Ein Mindestquorum ist geeignet, Fehlanreize zu vermindern, da es die Möglichkeit der Anfechtung verteuert. Die vielfach diskutierte „Polizeifunktion“ steht einem solchen Mindestquorum nicht entgegen, da diese Funktion insbesondere dann nicht erfüllt wird, wenn der Kläger aufgrund eigener Vermögensinteressen einen Vergleich anstrebt und es ihm gerade nicht um die Klärung der Rechtsfrage geht.

Schließlich stellt das Mindestquorum eine dem Aktienrecht bekannte und etablierte Regelung dar, die bereits in verschiedenen Kontexten Anwendung findet, etwa im Rahmen des Freigabeverfahrens gemäß § 246a Abs. 2 Nr. 2, bei Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG oder im Rahmen eines Antrags auf Bestellung eines Sonderprüfers (§ 142 Abs. 2 AktG).

Einführung eines Eilverfahrens

Überdies sollte die Möglichkeit eröffnet werden, alle geltend gemachten Beschlussmängel in einem summarischen Verfahren kurzfristig rechtskräftig feststellen zu lassen. Dabei sollte insbesondere für eintragungspflichtige Beschlüsse eine Verfahrenshöchstdauer festgelegt werden, um zeitnah Rechtssicherheit zu schaffen. Ein solches Verfahren könnte aus prozessökonomischen Gründen mit dem Klageverfahren in der Hauptsache verbunden werden.

Rückwirkende Nichtigkeit nur bei schweren Mängeln

Eine Reform des Beschlussmängelrechts sollte schließlich darauf abzielen, nur die besonders schweren Mängel mit der Rechtsfolge der rückwirkenden Nichtigkeit zu sanktionieren. Lediglich in Einzelfällen, in denen es das Gemeinwohl oder die Schwere des Verstoßes erfordert, sollte eine solche rückwirkende Unwirksamkeit die Rechtsfolge sein. Weniger schwere Beschlussmängel sollten mit verschiedenen, weniger scharfen Sanktionen verbunden sein. Das kann z.B. die Aufhebung des Beschlusses mit Ex-nunc-Wirkung, der Ausgleich eines Vermögensnachteils des klagenden Aktionärs oder die Feststellung des Rechtsmangels sein. Diese Differenzierung auf Rechtsfolgenseite kann im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgen.

Diese flexibleren Rechtsfolgen sollten nicht nur für strukturändernde Beschlüsse, sondern für sämtliche Beschlüsse gelten (etwa auch Beschlüsse betreffend die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern).

Beschränkung des Nichtigkeitstatbestands

Im Rahmen eines reformierten Beschlussmängelrechts sollte schließlich auch ein eng begrenzter Nichtigkeitstatbestand einen Platz finden. Der bisherige § 241 AktG ist dabei jedoch zu beschränken und zu präzisieren. Eine Nichtigkeit von Gesetzes wegen erscheint dabei lediglich bei Verstößen gegen gläubiger- und gemeinwohlschützende Normen erforderlich.

Fazit

Eine Reform des bestehenden, wenig austarierten, aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts ist überfällig. Ein neues, in sich konsistentes und emittentenfreundliches Beschlussmängelrecht kann einen Beitrag dazu leisten, die Attraktivität der Rechtsform der deutschen Aktiengesellschaft zu erhöhen und damit die Attraktivität des Wirtschaftsstandortstandorts Deutschland zu steigern. Aufgrund der zahlreichen Vorarbeiten in der juristischen Wissenschaft und der geänderten Mehrheitsverhältnisse in der 21. Wahlperiode des Deutschen Bundestags besteht daher die begründete Hoffnung, dass einer neuen Regierung hier eine Reform glückt.

Autor/Autorin

Tobias Kraut

Rechtsanwalt, Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB