Die Weltkonjunktur befindet sich in schwierigem Terrain. Immerhin haben sowohl die Weltindustrieproduktion als auch der Welthandel seit dem vergangenen Herbst kaum mehr an Dynamik verloren, nachdem zwei Jahre zuvor eine klare Abwärtstendenz vorhanden war. Derzeit lassen wichtige Früh- und Stimmungsindikatoren wie der ifo World Economic Survey zwar auf einen moderaten Auftrieb der Weltkonjunktur schließen. Mit einer starken Expansion der Weltwirtschaft ist aber nicht zu rechnen. Drosselnd wirken vor allem die notwendigen Anpassungsmaßnahmen sowie die private und öffentliche Entschuldung in den Krisenländern Europas.

Die Weltkonjunktur befindet sich in schwierigem Terrain. Immerhin haben sowohl die Weltindustrieproduktion als auch der Welthandel seit dem vergangenen Herbst kaum mehr an Dynamik verloren, nachdem zwei Jahre zuvor eine klare Abwärtstendenz vorhanden war. Derzeit lassen wichtige Früh- und Stimmungsindikatoren wie der ifo World Economic Survey zwar auf einen moderaten Auftrieb der Weltkonjunktur schließen. Mit einer starken Expansion der Weltwirtschaft ist aber nicht zu rechnen. Drosselnd wirken vor allem die notwendigen Anpassungsmaßnahmen sowie die private und öffentliche Entschuldung in den Krisenländern Europas.

In den USA zeigt sich die konjunkturelle Entwicklung trotz der Fiskalklippe – gemeint ist hiermit die notwendige Konsolidierung des Staatshaushalts – als sehr robust. Die US-Wirtschaft profitiert von niedrigen Zinsen, einer Besserung am Immobilienmarkt und einer sich entspannenden Verschuldungssituation der privaten Haushalte. Die Erholung verläuft allerdings nach wie vor deutlich langsamer als in vergangenen Aufschwüngen.

Die Wirtschaft in China hat zuletzt einige Schwächesignale ausgesendet. Dafür waren nicht zuletzt die schwächere Weltnachfrage und die gestiegenen Lohnkosten verantwortlich. Für die kommenden Quartale ist mit weiteren wirtschaftspolitischen Impulsen zu rechnen, die den privaten Konsum und ausländische Direktinvestitionen stimulieren sollen. Das hilft vorübergehend der chinesischen Konjunktur, die hohen Wachstumsraten der Jahre vor Ausbruch der Finanzkrise dürften aber vorbei sein. Zudem gibt es signifikante Risiken im chinesischen Bankensektor. Zuletzt sind die Finanzierungen über das intransparente System der Schattenbanken vermehrt gestiegen, gleichzeitig droht in China eine Überhitzung am Immobilienmarkt.

Im Euroraum geht die Erholung nur sehr zäh voran. Insgesamt ist die aggregierte Wirtschaftsleistung seit Herbst 2011 gesunken. Maßgeblich sind derzeit die dringend notwendigen strukturellen Anpassungs- und Entschuldungsprozesse in den Krisenländern. Selbst die Reformen, die tatsächlich umgesetzt werden, brauchen Zeit, bevor sie positiv wirken. Kurzfristig führt der Strukturwandel zu mehr Arbeitslosigkeit. Da die Ausgangslagen der einzelnen Euroländer sehr unterschiedlich sind und insbesondere die lockere Geldpolitik der EZB gerade dort am wenigsten wirkt, wo sie am dringendsten benötigt wird, sind die Aussichten entsprechend heterogen. Dringend erforderlich ist daher eine schnelle Lösung des Bankenproblems in den Krisenländern, damit die geldpolitische Transmission wirken kann. Dies ist wohl nicht ohne Abwicklung insolventer Banken durch einen Bail-in der Aktionäre und Gläubiger zu stemmen.

Deutsche Konjunktur: günstige Perspektiven – bei hoher Unsicherheit

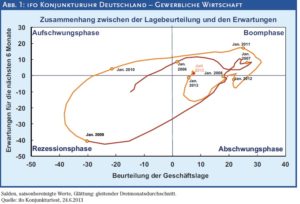

Die unsichere wirtschaftliche Lage im Euroraum spiegelt sich auch hierzulande im ifo Geschäftsklima wider, dem zentralen Frühindikator für die deutsche Konjunktur. Das Geschäftsklima basiert auf Unternehmensumfragen im Verarbeitenden Gewerbe, im Handel und in der Bauwirtschaft zur aktuellen Geschäftslage und zu den Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate. Grafisch können diese beiden Komponenten als „Konjunkturuhr“ veranschaulicht werden (Abb. 1). Während auf der horizontalen Achse der ifo Konjunkturuhr die Lagebeurteilung angegeben ist, werden auf der vertikalen Achse die Erwartungen abgebildet. Hierdurch entstehen vier Quadranten, die die einzelnen Konjunkturphasen Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession anzeigen. So liegt eine Boomphase vor, wenn sowohl der Lageindikator als auch der Erwartungsindikator unterm Strich positiv sind und daher im Quadranten rechts oben liegen. Mit der Zeit werden typischerweise im Uhrzeigersinn die vier Konjunkturphasen durchlaufen. Dies war beispielsweise der Fall im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise mit dem plötzlichen Abschwung und einer tiefen Rezession 2008/2009, dem sich daran anschließenden Aufschwung Ende 2009 bis Anfang 2010 und einer Boomphase ab Mitte 2010.

Die hohe wirtschaftliche Unsicherheit zeigte sich in Deutschland im letzten Quartal 2012 darin, dass die Nachfrage von heimischen Investoren und Verbrauchern deutlich zurückgegangen ist. Gleichzeitig verzeichneten die deutschen Exporte in den Euroraum einen Einbruch. Eine wirtschaftliche Stabilisierung erfolgte im ersten Quartal 2013 dank eines Anstiegs des privaten Konsums. Im zweiten Quartal ist es wohl zu Auf- und Nachholeffekten gekommen. In den Frühjahrsmonaten war bereits eine rege Exportnachfrage aus China, Südostasien und den USA zu beobachten – die allerdings zuletzt wieder nachgelassen hat. Auch die Produktion im Baugewerbe dürfte nach dem ungewöhnlich langen Winter nach und nach aufholen.