Bildnachweis: Andrei – stock.adobe.com, M.Dörr & M.Frommherz – stock.adobe.com, DEBRA Austria.

Seltene Erkrankungen sind für viele Pharmaunternehmen ein unattraktives Feld: zu wenige Patienten, zu hohe Risiken, zu geringe Rendite. Doch für Menschen mit Epidermolysis bullosa ist Zeit ein Luxus, den sie nicht haben. DEBRA Research, der Forschungsarm von DEBRA Austria, geht deshalb einen ungewöhnlichen Weg: Die Organisation vereint Forschungsförderung, Investitionen und Patientenvertretung. Das Ergebnis ist ein Modell, das Hoffnung macht – und die Spielregeln im Life-Sciences-Sektor verändern könnte. Von Urs Moesenfechtel

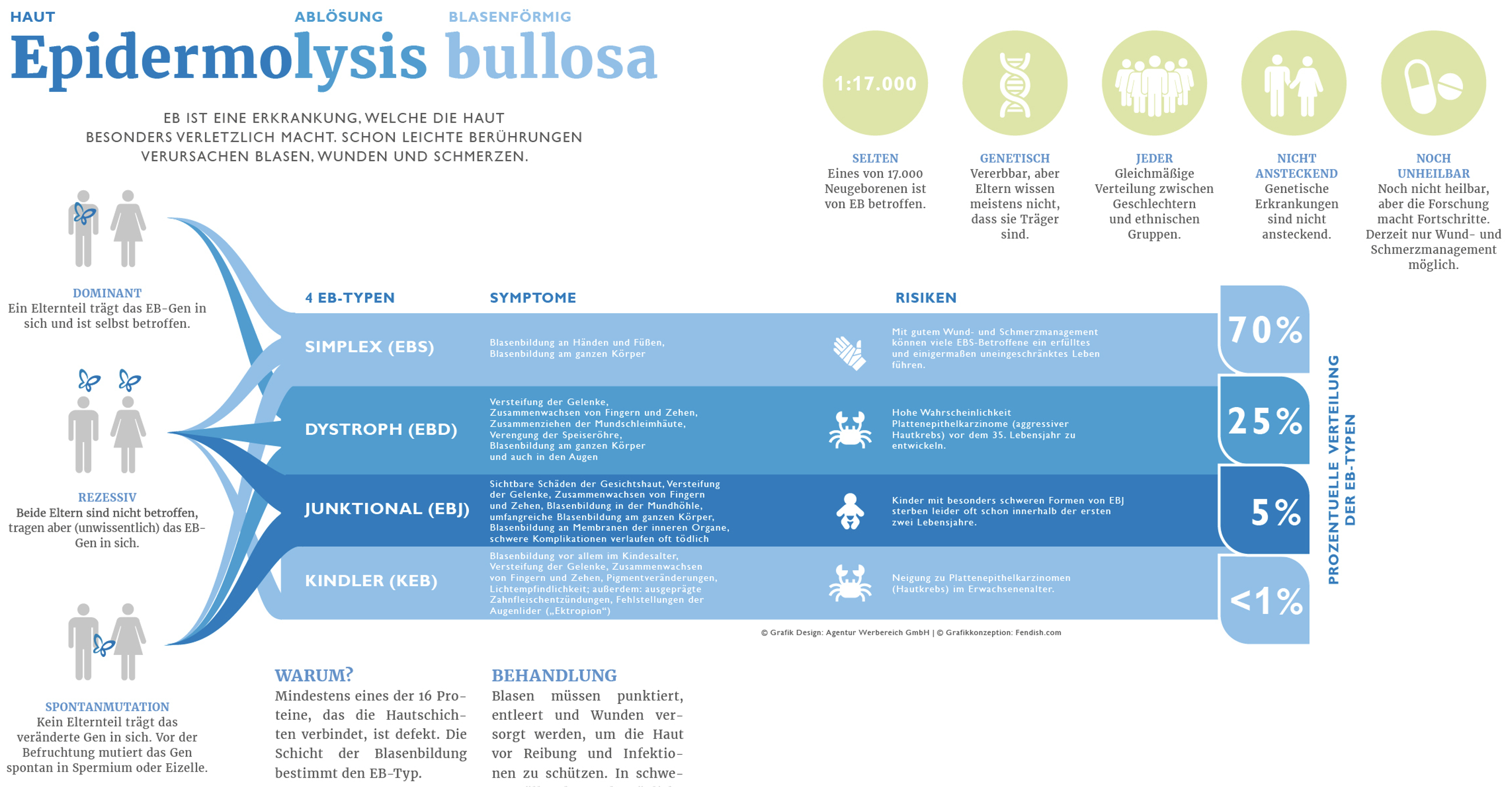

Schon beim Aufstehen spannt die Haut – über Nacht sind neue Blasen entstanden. Zwei Stunden dauert es, bis die Wunden versorgt sind. Sport, unbedachte Umarmungen, spontane Ausflüge – vieles, was für andere selbstverständlich ist, bleibt für Betroffene unerreichbar. Der Grund: Epidermolysis bullosa (EB) – im Volksmund auch „Schmetterlingskrankheit“ genannt, weil die Haut so verletzlich wie ein Schmetterlingsflügel ist. Für diese seltene genetische Hautkrankheit gibt es bisher wenige wirksame Therapien und schon gar keine Heilung. Für Betroffene bedeutet das: ständige Schmerzen, eingeschränkte Mobilität, eine verkürzte Lebenserwartung.

In Österreich ist DEBRA Austria seit 1995 eine zentrale Anlaufstelle für Menschen, die mit EB leben. Der Patienten- und Hilfsverein trägt den Namen der internationalen DEBRA-Bewegung (Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association). Sein Ziel ist es, Betroffene zu unterstützen, die medizinische Versorgung zu sichern und zugleich die Forschung voranzutreiben – damit Menschen mit EB eines Tages wirksame Therapien erhalten.

Um diesen Forschungsauftrag noch stärker zu fokussieren, wurde DEBRA Research 2021 als Forschungsarm von DEBRA Austria gegründet. Die seit 2023 operativ tätige Organisation hat sich jedoch inzwischen zu weit mehr entwickelt. „Wir sind Forschungsförderer, Investor und Entwickler“, erklärt Prof. Dr. med. Hubert Trübel, Facharzt für Pädiatrie mit langjähriger Erfahrung in der Pharma- und Biotechindustrie. Trübel ist seit 2024 einer der Geschäftsführer von DEBRA Research.

Sie haben bewiesen, dass auch seltene Erkrankungen wirtschaftlich relevant sein können.

Inspiration von jenseits des Atlantiks

„Während meiner Zeit in der Pharmaindustrie habe ich erlebt, wie stark die Logik des Blockbusters das Denken bestimmt hat – aber das passt nicht so recht zu seltenen Erkrankungen“, so Trübel. „Aus meiner Tätigkeit in der Kinderheilkunde war mir z.B. die seltene Erkrankung Zystische Fibrose vertraut und ich habe miterlebt, wie die Cystic Fibrosis Foundation in den USA gemeinsam mit dem Unternehmen Vertex Pharmaceuticals nicht nur ein wirksames Medikament entwickelt hat, sondern ein ganzes Krankheitsfeld transformieren konnte. Sie haben bewiesen, dass auch seltene Erkrankungen wirtschaftlich relevant sein können – und dass Patientenorganisationen eine Schlüsselrolle spielen, wenn sie Forschung, Finanzierung und klinische Infrastruktur zusammenbringen.“ Genau diese Erfahrung hat Trübels Motivation geprägt, mit DEBRA Research einen ähnlichen Weg einzuschlagen.

Nova Anchora: Mut zur Frühphase

Dass das mehr ist als ein Lippenbekenntnis, zeigt die Beteiligung von DEBRA Research an Nova Anchora, einem Biotech-Startup aus San Francisco. Das 2021 gegründete Unternehmen entwickelt „NvA-011“. Der Wirkstoff soll als Gel direkt auf die Haut aufgetragen werden und den strukturellen Defekt bei dystrophischer EB ausgleichen. Die FDA hat NvA-011 2024 den Orphan-Drug-Status verliehen, was Marktexklusivität und Förderanreize garantiert. Mit der aktuellen Finanzierung, an der neben DEBRA Research auch Viking Global, CureEB, EBMRF und Stanford beteiligt sind, will Nova Anchora nun Produktionsprozesse abschließen, Toxikologiestudien durchführen und eine IND-Einreichung vorbereiten. Ziel: Start klinischer Studien innerhalb von zwei Jahren.

Kapital mit Hebelwirkung

„Alle unsere Mittel werden für Forschung und Entwicklung eingesetzt, wobei bis zu 20% unserer Mittel für „Impact Investments“ eingesetzt werden können. Diese bewegen sich zwischen ein paar Hunderttausend und zwei Millionen Euro und sollen dabei helfen, andere potentere Investoren auf den Plan zu rufen, die dann den Löwenanteil stemmen können“, erklärt Dr. Martin Steiner, PhD, promovierter Biologe, Biotech-Gründer und Finanzexperte, seit 2021 Geschäftsführer von DEBRA Research. „Es geht nicht darum, ganze Entwicklungsprogramme allein zu finanzieren. Unser Ziel ist, Kapital zu hebeln. Wenn wir eine Million geben und dadurch weitere 10 Millionen von Co-Investoren kommen, haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Als gemeinnützige GmbH fließen alle Einkünfte der DEBRA Research – aus Investmenterlösen oder auch aus Revenue Sharing Programmen von geförderten, wissenschaftlichen Projekten – in den gemeinnützigen Bereich zurück.“

Dabei bleibt DEBRA Research nicht beim Geld. „Wir bringen vor allem unsere Pharma-Expertise ein, prüfen streng wissenschaftlich und haben den direkten Zugang zu Patienten und Ärzten“, betont Steiner. „Viele Projekte scheitern nicht, weil das Molekül nicht wirkt – sondern weil Studien schlicht nicht machbar sind. Wir sorgen dafür, dass die Voraussetzungen stimmen.“

Wir folgen nicht der gleichen Exit-Logik wie klassische Venture-Capital-Geber (VC).

Mehrwert durch Nähe

Marc Reichel, wissenschaftlicher Mitarbeiter von DEBRA Research und Doktorand an der Universität Witten/Herdecke, bringt es auf den Punkt: „Viele kleinere Patientenorganisationen leisten enorm viel – sie organisieren Hilfe im Alltag, schaffen Aufmerksamkeit, sammeln Spenden. Aber oft bleibt keine Zeit, sich auch noch um Forschung zu kümmern. Größere Organisationen wie DEBRA können professionell investieren und trotzdem nah bei den Patienten bleiben. Das ist ein entscheidender Unterschied.“ Trübel ergänzt: „Akademiker denken in Papers und Grants, Pharma in Blockbustern, Patientenorganisationen aus der Perspektive des Alltags der Betroffenen. Jeder spricht seine Sprache. Unsere Aufgabe ist es, diese Sphären zu verbinden. So steigern wir die Wahrscheinlichkeit, dass neue Therapien entstehen.“ Ein weiteres Beispiel dafür ist die Kooperation von DEBRA Research mit LEO Pharma, die bewusst als Partnerschaft mit wechselseitigem Nutzen angelegt ist. Während Pharma von DEBRA Research etwa durch translationales Funding, Patientenfokus, spezifische Indikationsexpertise in EB, Infrastruktur und enge Vernetzung mit der EB-Community profitiert, erhält DEBRA Research im Gegenzug Zugang zu unternehmerischer Infrastruktur, Expertise in der Kommerzialisierung sowie Unterstützung bei der Finanzierung späterer Entwicklungsphasen.

Signalwirkung für die Branche

Für Trübel und Steiner ist klar: „Wir folgen nicht der gleichen Exit-Logik wie klassische Venture-Capital-Geber (VC). Unser Erfolg bemisst sich nicht an der Rendite, sondern daran, ob eine Therapie tatsächlich die Patienten erreicht. Wenn uns das gelingt, haben wir unser Ziel erreicht. Im Exit-Fall ist es für uns wichtiger, dass ein Produkt weiterentwickelt wird und den Patienten zugutekommt, als ein maximaler finanzieller Gewinn. Genau darin unterscheiden wir uns von klassischen VCs, die nach dem Exit oft kein Interesse mehr am Unternehmen oder Projekt haben.“

Zwischen Risiko und Role Model

DEBRA Research zeigt, dass sich die Rolle von Patientenorganisationen neu denken lässt. Indem sie Philanthropie, Pharma und Pioniergeist verbindet, wird die Organisation zu einem Treiber in einem Feld, das sonst oft auf der Strecke bleibt: seltene Erkrankungen. Gerade weil das Modell Risiken bewusst eingeht, entfaltet es seine Wirkung. Es lebt von Spannungen, die es besonders machen.

Für institutionelle Investoren und Partner bietet DEBRA Research klassische Sicherungsmechanismen wie Risikoreduktion durch Expertise und Mitspracheklauseln. Der Nutzen liegt auch darin, dass zusätzliche Mittel in die EB-Forschung fließen und so die Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten vorangetrieben wird. Zugleich bringt DEBRA Research die Patientenperspektive gebündelt durch die enge Verbindung zu den DEBRAs ein.

Das von DEBRA Research eingesetzte Kapital wird als „smart money“ verstanden – Investitionen mit strategischem Mehrwert, vergleichbar mit Venture Capital, jedoch mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse der Patienten. Für die Organisation gilt es, zwei Zeithorizonte auszubalancieren: Soforthilfe in konkrete Projekte und langfristige Forschungsinvestitionen, z.B. in Infrastruktur-Projekte wie „Registries“ und Klinische Studienzentren. Genau diese Mehrdimensionalität macht DEBRA Research zu einem Vorbild. Das Modell zeigt, dass Patientenorganisationen Investitionen strategisch lenken können, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen. Und dass sie Brücken bauen können, wo andere Silos pflegen – zwischen Wissenschaft, Industrie und Patienten.

Autor/Autorin

Urs Moesenfechtel, M.A., ist seit 2021 Redaktionsleiter der GoingPublic Media AG - Plattform Life Sciences und für die Themenfelder Biotechnologie und Bioökonomie zuständig. Zuvor war er u.a. als Wissenschaftsredakteur für mehrere Forschungseinrichtungen tätig.