Was verbindet Holzklebstoffe aus Proteinen mit Yoga-Sporthemden aus Pflanzenfasern? Wo liegt die Schnittmenge von Hanf-Mauersteinen und Schokolade aus Weizenstrohfasern? Sie sind Teil der einer „Zukunftswirtschaft“, die unter dem Namen „Bioökonomie“ alt-hergebrachter Wirtschaftsweisen revolutionieren will. Ihre Akteure trafen sich nun bereits zum 11. Mal im Rahmen der International Bioeconomy Conference (iCB), die vom 14. bis 15. Juni im CCE Kulturhaus in Leuna, Sachsen-Anhalt, veranstaltet vom Bioeconomy e.V., stattfand. Von Urs Moesenfechtel

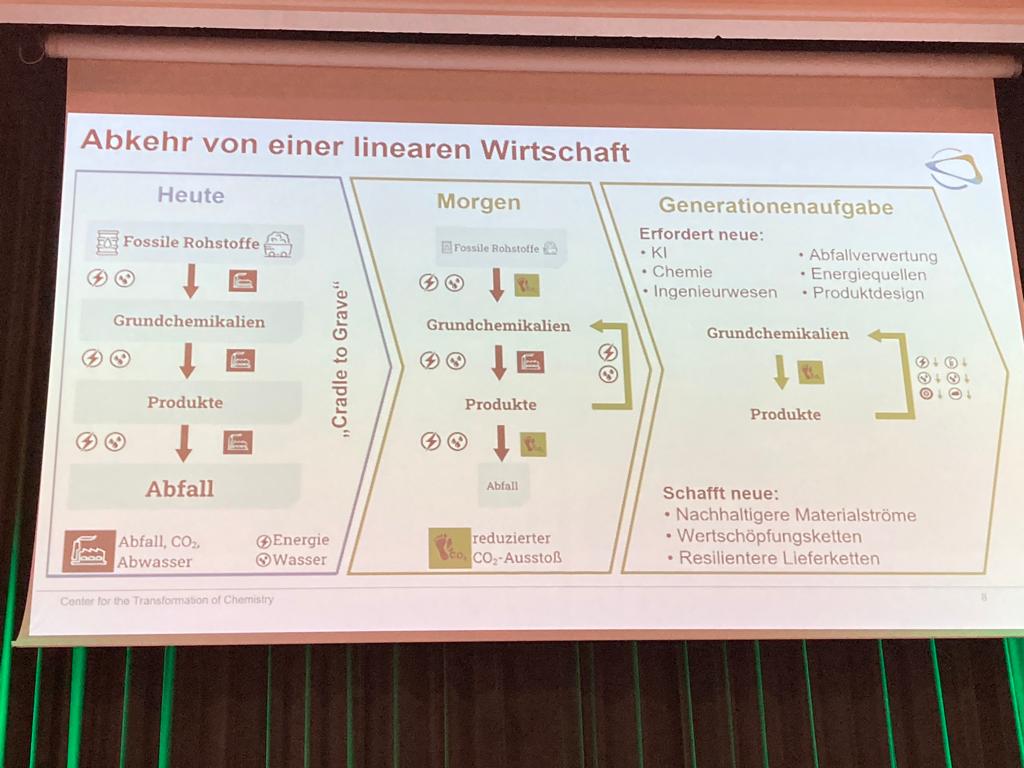

Anlagentechnik umweltfreundlicher gestalten, Abfallströme in wertvolle Wertstoffströme umwandeln, mit KJ den CO2-Impact von Beton verringern: Bei der diesjährigen iCB präsentierten sich verschiedene Projekte, Vorhaben und etablierte Unternehmen, die branchenübergreifend ein gemeinsames Ziel verfolgen: die intensive Nutzung von fossilen Rohstoffen beenden und biobasierte Stoffkreisläufe schaffen. Konkret heißt das: Teilen, Wiederverwenden, Reparieren, Aufarbeiten, Nachnutzen, Recyceln, Lebenszyklen von Produkten verlängern. Das klingt bekannt und einfach, bedeutet aber nichts Geringeres als eine Revolution bisheriger Wirtschafts-Traditionen mit hohem negativem Impact auf Natur und Gesellschaft.

Kropotkin statt Darwin

Der Ort für die Akteure dieser Wirtschaftsrevolution war entsprechend ausgesucht worden, wie der Initiator der Konferenz, der Bioeconomy e.V., betonte. Das im klassizistischen Stil erbaute Kulturhaus CCe Leuna befindet sich in unmittelbarer Nähe des traditionsreichen Industriestandortes Chemiepark Leuna – einem Ort mit historischer Bedeutung für Deutschland als Industrienation – der ideale Ort, um die Zukunft dieser Industrienation neu zu definieren. Doch das ist kein leichtes Unterfangen. Es gelingt nur, wenn verschiedene Akteure entlang der Stoffströme und Produktionsabläufe miteinander kooperieren. Oder wie der Keynotespeaker Prof. Marcel Fratzscher, aktuelle Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung meinte: „Aktuelle und zukünftige Krisen lassen eher meistern, wenn wir uns an einem Miteinander nach ‚Pjotr Kropotkin‘ statt an einem Sozialdarwinismus à la ‚Charles Darwin‘ orientieren.“ Er hatte diese beiden Denker als Beispiel für unterschiedliche Ansätze in Bezug auf gesellschaftliche Kooperation und Zusammenarbeit genannt.

Öfters mal im Kreis laufen

Das „Im-Kreis-laufen“ wurde bei dieser Veranstaltung wörtlich genommen. Mehrmals galt es die Bühnen zu wechseln, bei einem „World-Café“-Speed-Dating konnte man von Tisch- zu Tisch laufen und in kurzer Zeit mit fast allen Anwesenden in Kontakt kommen. Und auch sonst war das Motto „in Bewegung bleiben“, und so sorgten kreative Unterbrechungen für die nötige Offenheit für Gespräche, Diskussionen und Auseinandersetzung zur Anbahnung von Kooperationen. Im Rahmen eines Showcase-Formats erhielten etablierte Unternehmen und innovative Start-ups die Möglichkeit, sich und ihre neuesten Produkte, Verfahren und überraschenden Lösungen zu präsentieren.

Gemeinsamer Einsatz für die Transformation

Die aktivierende Moderation durch Carolin Wendel und Michael Carl unterstrich das Miteinander und regte dazu an, die Herausforderungen der Bioökonomie wie Fachkräftemangel, hohe bürokratische Hürden, fehlende Investitionen oder Infrastrukturprobleme nicht auszuklammern. Politische Vertreter wie beispielsweise Gerhard Bleser, Leiter des Referats Bioökonomie, Biotech & Lebensmittelindustrie im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) oder Frau Dr. Lydia Hüskens, Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt nahmen diese Impulse auf und unterstrichen die Notwendigkeit, sich gemeinsam für die Transformation starkzumachen.

Inspirierende Entdeckungsreise und Anknüpfungspunkte

Im Foyer des großen Saales hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, auf eine Entdeckungsreise zu gehen und Input für neue Ideen zu erhalten. Dort präsentierte sich beispielsweise das Forschungs- und Innovationsvorhaben Cradle-ALP, das darauf abzielt, im Alpenraum chemische, fossile oder nicht nachhaltige Materialien durch zirkuläre, nachhaltigere und biologisch abbaubare Materialien zu ersetzen. Ebenso war mit dem Deutschen Biomasseforschungszentrum ein langjähriger Wegbegleiter der Bioökonomie vertreten, das über aktuelle Forschungsprojekte informierte. Ein Unternehmen, das sich unter anderen dort präsentierte, war die Firma Supplant, die Zucker aus Pflanzenfasern herstellt. Ihr innovativer Ansatz zeigt, wie nachhaltige und biobasierte Rohstoffe genutzt werden können, um alternative Produkte zu entwickeln.

Regulatorische Hürden und Investitionsmängel

Der zweite Tag widmete sich mit dem Panel „Next Generation Food“ hauptsächlich der Nahrungsmittelproduktion. Hier kamen verschiedene Akteure zu Wort, die an der Erschließung zukünftiger Proteinquellen arbeiten. Darunter Algen, Mikroorganismen, Gras und andere potenzielle Ressourcen. Die Novel-Food Regulation stand im Zentrum der Debatte: Ihre strengen Regulierungen für neuartige Lebensmittel sind nach wie vor eine bedeutende Hürde für Bioökonomie-Unternehmen in diesem Segment. Ihre Regulierungen zwingen Unternehmen oft dazu, in die USA oder nach Asien zu gehen, um ihre innovativen Produkte auf den Markt zu bringen. Sie erschwert der heimischen Wirtschaft die Entwicklung und Verbreitung neuer nachhaltiger Proteinquellen. Ein weiteres diskutiertes Manko betraf den Mangel an Pilotanlagen für die Produktion und Verarbeitung dieser alternativen Proteinquellen. Es wurde auch angemerkt, dass das Interesse von Venture Capitalists und die politische Unterstützung für solche Projekte bisher begrenzt sind. Um den Fortschritt in der Next-Generation-Food-Branche zu beschleunigen, sei es wichtig, dass Investoren und politische Entscheidungsträger ein größeres Engagement zeigen.

„Next Generation“-Raffinerie

Nach einem Vortrag von Dr. Michael Duetsch erhielten alle Teilnehmer die Chance, einen Blick auf die weltweit erste laubholzbasierte Bioraffinerie im Industriepark Leuna zu werfen – ein sehr beeindrucktes Erlebnis für alle, die dabei waren. UPM Biochemicals baut dort die weltweit erste Bioraffinerie, in der aus nachhaltig erwirtschaftetem Laubholz Biochemikalien zur Fertigung von recyclingfähigen Alltagsgegenständen und Materialien hergestellt werden. Diese ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Textilien, Kunststoffe, Gummi, Kosmetika und Medikamente, und reduzieren den Verbrauch fossiler Rohstoffe wie auch von CO2-Emissionen. Über die Aktivitäten in Leuna und Mitteldeutschland berichteten wir in der Plattform Life Science-Ausgabe Circular Bioeconomy 4_22.

Klasse Treffen und Klassentreffen

Die Veranstaltung erinnerte zeitweise an ein Klassentreffen. Vielfach hörte man ein „Ach, schön dich wiederzusehen“. Dass so viele „alte Bekannte“ anwesend waren, zeigte, wie lange sich bestimmte Akteure bereits für die Zukunftswirtschaft einsetzen. Es zeigte, auf welcher soliden Basis die Bioökonomie bereits gründen kann. Über Jahre sind tragfähige Kooperationen entstanden. Kurz: Man kennt sich. Lang: Die Wirtschaftsrevolution ist eine langsame. Es fehlten weitere Akteure, die diese Gemeinschaft bereichern. Weitere große Unternehmen sowie kleine Start-ups, die sich gegenseitig befruchten, finanzkräftige Partner, die diese Wirtschaftsrevolution unterstützen und beschleunigen, junge Menschen, die ihre persönliche Zukunft mit der Bioökonomie verknüpfen wollen. So inspirierend die Veranstaltung auch war: Sie verdeutlichte die dringende Notwendigkeit, den Kreis der Beteiligten zu vergrößern und weitere, neue Kräfte in die Bioökonomie einzubinden. Während die langjährigen Akteure zweifellos wertvolle Expertise und Erfahrung einbringen, ist es entscheidend, weitere frische Perspektiven und innovative Ideen einzubinden, vor allem aber auch bisherige Wirtschaftsriesen für ihre Transformation zu gewinnen. Es bedarf einer wesentlich breiteren Akteurslandschaft, um das volle Potenzial der Bioökonomie entfalten und eine nachhaltige und prosperierende Zukunft gestalten zu können. In diesem Sinne: Wir freuen uns auf die iCB 2024.

Autor/Autorin

Urs Moesenfechtel, M.A., ist seit 2021 Redaktionsleiter der GoingPublic Media AG - Plattform Life Sciences und für die Themenfelder Biotechnologie und Bioökonomie zuständig. Zuvor war er u.a. als Wissenschaftsredakteur für mehrere Forschungseinrichtungen tätig.