Bildnachweis: Gregor Läufer (generiert mit KI (ChatGpt 4.0, Dal-E3, refined mit SDXL)), Gefo – stock.adobe.com, bacsica – stock.adobe.com.

An English-language version of the article can be downloaded here.

Die Kunststoffindustrie steht am Scheideweg: Abbaubare Biokunststoffe bieten eine Lösung für die Umweltprobleme durch Plastikmüll. Doch ihre Markteinführung erfordert erhebliche Investitionen in Forschung, Produktion und neue Logistik. Albrecht Läufer beleuchtet die Herausforderungen und Chancen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kunststoffzukunft.

Seit den 1970er Jahren sind Bilder von plastikverschmutzten Ozeanen allgegenwärtig. Am 23. September 2024 reichte der US-Bundesstaat Kalifornien eine Klage gegen ExxonMobil ein, mit dem Vorwurf, das Unternehmen habe die Öffentlichkeit jahrzehntelang getäuscht, indem es den Eindruck erweckte, Recycling könne das Problem von Plastikmüll und Umweltverschmutzung lösen. Eine Lösung könnten abbaubare Biokunststoffe bieten. Angesichts der gewaltigen Mengen an Plastik – allein im Jahr 2022 wurden mehr als 400 Mill. Tonnen produziert – ist es unerlässlich, sowohl das Recycling zu stärken als auch den Plastikverbrauch zu reduzieren. Ebenso wichtig ist es, vor allem in Verpackungen und Einwegprodukten den Einsatz abbaubarer Biokunststoffe zu fördern. Der Einsatz biobasierter Kunststoffe würde zudem zur Verringerung des CO2-Abdrucks beitragen – bei PLA um etwa 2,5 Mill. Tonnen CO2 pro 1 Mill. Tonnen Kunststoff.

An English-language version of the article can be downloaded here.

Markt, wirtschaftliches Potenzial und Hürden für Biokunststoffe

Für 2023 wird der globale Kunststoffmarkt auf 712 Mrd. US$ geschätzt;[1] bei einem jährlichen Wachstum von 4% (CAGR) werden für 2033 1050 Mrd. US$ erwartet. Hinter diesen Umsätzen stehen jährliche Produktionsmengen von 367Mio. Tonnen (2020) bis 515 Mio. Tonnen (2030), d.h. die Produktionsmenge steigt innerhalb von 10 Jahren um etwa 150 Mio. Jahrestonnen an.[2] Der Anteil an Biokunststoffen liegt heute mit ca. 2 Mio. Tonnen verschwindend niedrig.[3] Angesichts des Gesamtmarkts ist das erreichbare Marktpotential hingegen riesig!

Anwendungstechnische Hürden sind durch Formulierung meist lösbar. Die größten Herausforderungen für Biokunststoffe sind der Wettbewerb der etablierten Produktion; seit 2010 wurden 180 Mrd. US$ in neue Produktionsanlagen investiert.[4] Diese Anlagen sind abgeschrieben.

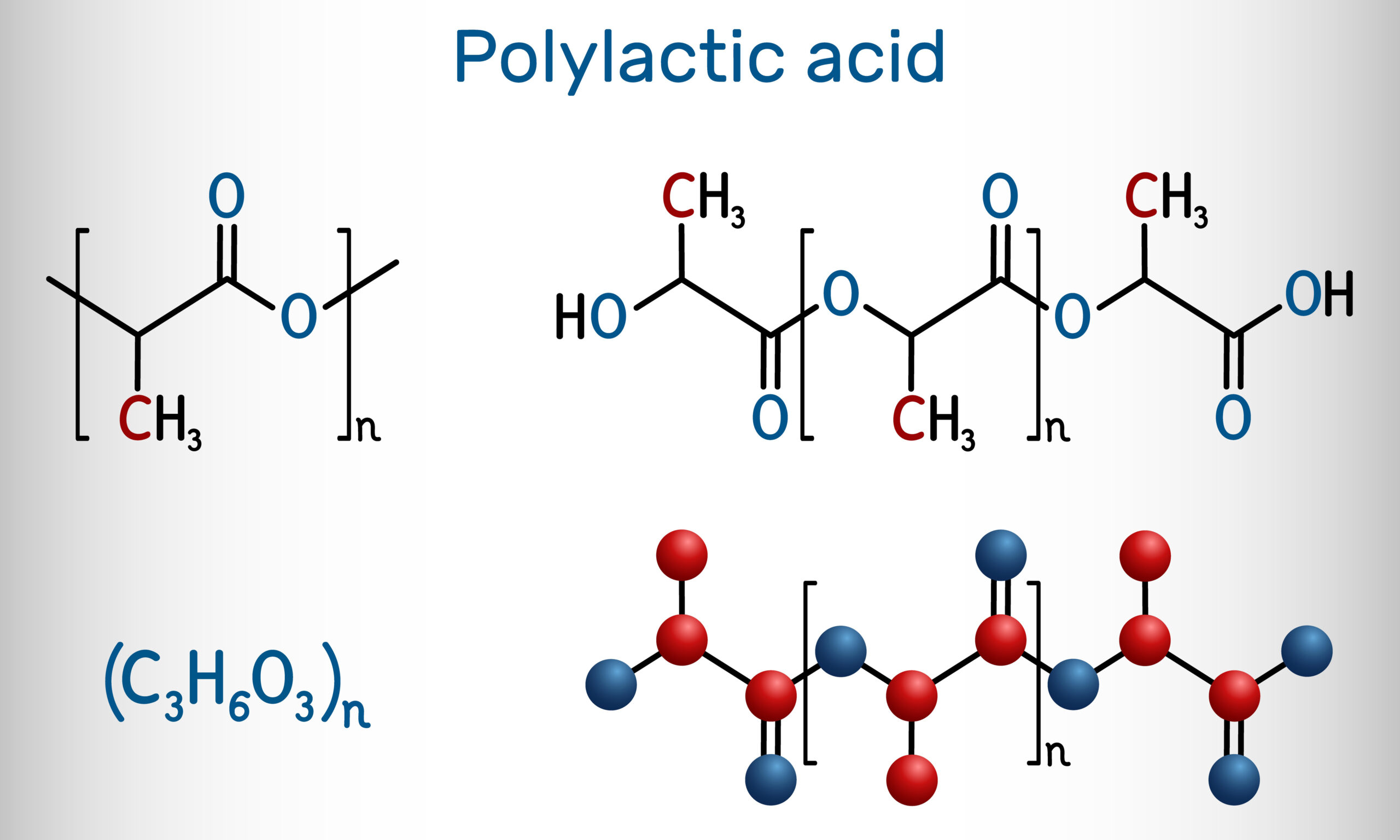

Hinderlich sind die noch zu hohen Produktionskosten. Polymilchsäure (PLA), der günstigste Biokunststoff liegt preislich bei 2,5 bis 3,- Euro pro Kilogramm – und damit deutlich über den Preisen für herkömmliche Kunststoffe, die zwischen 0,8 – 1,5 €/kg liegen. Hinzu kommen die Notwendigkeit einer neuen Logistik und regulatorische Hürden, vor allem in Europa.

Biobasierte und abbaubare Kunststoffe

Biobasierte Kunststoffe werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, sie sind unterschiedlich abbaubar. Auch manche fossilbasierten Kunststoffe sind abbaubar. Wünschenswert ist Beides: „biobasiert“ für den niedrigeren CO2-Abdruck, und „abbaubar“ für die Vermeidung von Müll und Mikroplastik.

Bio-PE und Bio-PET werden über Ethanol aus Zucker oder Stärke hergestellt und sind nicht abbaubar. PBS (Polybutylensuccinat) und PBAT (Polybutyratadipat-Terephthalat) werden fossilbasiert hergestellt, aber sind biologisch abbaubar. PLA (Polymilchsäure) wird aus Milchsäure gewonnen, die aus Zucker hergestellt wird. PHA (Polyhydroxalkanoate) wird direkt von Bakterien aus biobasierten Rohstoffen produziert. Beide sind biologisch abbaubar, wobei PLA je nach Umweltbedingungen langsam degradiert. Wichtig: Es verschwindet vollständig aus der Umwelt und stellt damit keine ewige Umweltlast dar! Auch Mikropartikel aus PLA oder PHA sind abbaubar![5]

Herstellung und Wirtschaftlichkeit – Herausforderungen für Entwicklung und Skalierung

Die Herstellung biobasierter Kunststoffe ist technisch komplex und derzeit noch zu teuer. Modellrechnungen zeigen aber, dass durch Verfahrens- und Stammverbesserungen und den Einsatz von Lignozellulose als Rohstoff wettbewerbsfähige Herstellkosten für Biokunststoffe wie PLA erreichbar sind. [6] Die Entwicklung besserer Prozesse und besserer Produktionsorganismen ist zeitaufwendig und erfordert Investitionen in Pilotanlagen.

Will man Millionen von Tonnen an Kunststoff biobasiert herstellen, muss man zum Schutz der Nahrungsmittelkette von der 1st-generation- auf die 2nd-generation-Fermentation umstellen, d.h. den Zucker aus Lignozellulose gewinnen, d.h. aus Stroh, Kleie, Rübenschnitzeln, Bagasse, Holzresten, u.v.m. Eine weitere Rohstoffalternative ist CO2 aus CCU-Verfahren.

Verglichen mit der petrostämmigen Produktion ergibt sich eine neue Logistik: Stroh und ähnliche Rohstoffe sind nicht so einfach transportabel wie Erdöl. Die Umwandlung in Zwischenprodukte wie Milchsäure oder Ethanol muss in der Nähe der Landwirtschaft geschehen. Die nachfolgende Chemie (Polymerisation) kann an zentralen Chemiestandorten erfolgen.

Analog zum Cracker in der Petrochemie benötigt man für Lignozellulose eine Vorbehandlung. Die Steam-Explosion ist noch nicht ausgereift, weitere Verfahren, z.B. Organosolv, sind erst in früher Entwicklung. Für Erfinder und Anlagenbauer bietet dies ein hohes Marktpotential. Auch für die nachfolgende Fermentation gibt es Entwicklungsbedarf. Große Enzymhersteller und mehrere Start-up-Firmen befassen sich mit diesen Themen, doch muss noch mehr Investment in diese Bereiche fließen. Last not least: biotechnische Produktionsverfahren benötigen große Mengen Wasser, das im Kreislauf geführt werden muss, noch ein Thema für die Prozessentwicklung.

Regulatorische Hürden für die Markteinführung in Deutschland und der EU

Die SUPD (Single-Use Plastics Directive) der EU zielt darauf ab, den Einsatz von Einwegplastik zu reduzieren. Z.B. ist der Einsatz von Plastik, auch Biokunststoff, in Trinkhalmen verboten. Derzeit setzt sich Capri-Sun dafür ein, wieder Plastik verwenden zu dürfen, weil Papp-Trinkhalme unpraktisch sind.[7] Warum dürfen abbaubare Biokunststoffe hier nicht eingesetzt werden?

Die PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) der EU regelt die sukzessive Reduzierung von Verpackungsabfällen und die Erhöhung des Recyclinganteils. Sie fordert von Kunststoffen zu Recht, dass es ein Recyclingverfahren geben muss. Damit bremst die PPWR aber neue Kunststoffe aus. Die deutsche NABIS (Nationale Biomassestrategie) und die NKWS (Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie) zielen auf den Schutz der Biomasse, allerdings dürfen Reststoffe der stofflichen Verwertung zugeführt werden. Zu guter Letzt beschränkt das Abfallwirtschaftsgesetz den Einsatz von aus Abfall gewonnenen Kunststoffen in Lebensmittelverpackungen. Hier gilt es, die Anwendung des Abfallbegriffs auf Rohstoffe für die Fermentation zu überprüfen.

Einige Akteure der Entsorgungsbranche befürchten, dass vermehrt nicht-abbaubare Kunststoffe im Bio-Müll landen, sobald mehr Biokunststoffe im Umlauf sind. Dies würde die Recyclingprozesse stören, daher sind Biokunststoffe unerwünscht.

Handlungsempfehlungen

- Förderung der Entwicklung kostengünstigerer Herstellverfahren für Biokunststoffe.

- Skalierung: neue Prozesse benötigen geeignete Pilotanlagen als Infrastruktur für Start-ups und Industrie, mit fokussierter staatlicher Finanzierung.

- Regulierung und Anreize: Beseitigung regulatorischer Hindernisse, sowie Anreize für den erhöhten Einsatz.

- Vernetzung von Industrien, Neue Wertschöpfungsketten: Technologien z.B. aus der Zucker-, Papier- oder Milchindustrie können in der Bioökonomie weiterentwickelt werden. Die Chemieindustrie sollte sich auf neue Basischemikalien wie Ethanol und Milchsäure einstellen, generell auf die Nutzung der Syntheseleistung der Natur!

Fazit

Die Welt braucht Kunststoffe wegen ihrer Eigenschaften. Die weitere Umweltbelastung durch Kunststoffe muss aber beendet werden. Biokunststoffe haben das Potenzial dazu. Sie können herkömmliche Kunststoffe in vielen Bereichen ersetzen, damit einen Markt von vielen 100 Mrd. Euro erreichen. Die dafür notwendigen hohen Investitionen in Innovation, Skalierung und Produktion, aber auch Umdenken in neuen Wertschöpfungsketten von der Landwirtschaft zur Chemie erfordern eine enge Zusammenarbeit von Industrien, Politik und Forschung.

An English-language version of the article can be downloaded here.

Quellen:

[1] https://www.futuremarketinsights.com/reports/plastic-market

[2] The Global market for bio-based & sustainable plastics, FutureMarkets 2020

[3] The Global market for bio-based & sustainable plastics, FutureMarkets 2020

[4] https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/26/180bn-investment-in-plastic-factories-feeds-global-packaging-binge

[5] https://renewable-carbon.eu/news/polylactic-acid-doesnt-discharge-microplastics-to-the-environment/

[6] Eigene Arbeiten bei BluCon Biotech

[7] https://www.euwid-recycling.de/news/international/capri-sun-will-wieder-die-plastikstrohhalme-zurueck-300824/

Autor/Autorin

Dr. Albrecht Läufer

Dr. Albrecht Läufer ist in Beratung, Handel und Entwicklung in der Bioökonomie tätig. Er hat über 35 Jahre internationaler Führungserfahrung in der Großindustrie und in KMU.

Corvay Consult GmbH, Hannover, ist eine Beratungs-Boutique, die seit 2002 Unternehmen aus Pharma-, Chemie-, der Nahrungs- und Futtermittelindustrie bei der strategischen Unternehmensentwicklung und der Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen unterstützt. www.corvay.de, www.corvay-consult.com www.sef.ventures